Zusammenfassend:

- Die rentabelste Energie ist die, die gar nicht erst verbraucht wird (das „Negawatt“-Prinzip).

- Eine strategische Gesamtsanierung amortisiert sich schneller als unkoordinierte Einzelmassnahmen.

- Ein GEAK Plus Beratungsbericht ist der entscheidende erste Schritt, um einen klaren, individuellen Fahrplan zu erstellen.

- Die Kombination aus Effizienzsteigerung und der Nutzung des Schweizer Energiemixes (Wasserkraft, Solar) ist der Schlüssel zur erfolgreichen Energiewende.

Angesichts steigender Energiepreise und ambitionierter Klimaziele suchen viele Schweizer Hausbesitzer und Unternehmer nach Wegen, ihre Kosten und ihren CO2-Ausstoss zu senken. Die naheliegende Antwort scheint oft in der Produktion neuer, sauberer Energie zu liegen – primär durch die Installation von Photovoltaikanlagen. Dieser Ansatz, obwohl gut gemeint, übersieht jedoch den weitaus grösseren und wirtschaftlicheren Hebel: die Energieeffizienz. Bevor man also über neue Energiequellen nachdenkt, muss die grundlegende Frage lauten: Wie können wir aufhören, Energie zu verschwenden?

Die gängigen Ratschläge – Lichter ausschalten, Geräte ersetzen – kratzen nur an der Oberfläche. Sie adressieren nicht die systemische Verschwendung, die in der Bausubstanz unserer Gebäude verankert ist. Die Wahrheit ist, dass laut Expertenmeinung in der Schweiz rund 50 % der Energie ungenutzt verschwendet wird. Die grösste unerschlossene Energiequelle liegt also nicht auf unseren Dächern, sondern in unseren Wänden, Fenstern und Heizungskellern. Es geht um das Konzept des „Negawatts“ – die Kilowattstunde, die durch Effizienz gar nicht erst verbraucht werden muss.

Doch wenn die Lösung so klar ist, warum zögern viele? Die Angst vor hohen Investitionen und komplexen Sanierungsprojekten ist gross. Was aber, wenn der wahre Schlüssel nicht darin liegt, einfach Geld auszugeben, sondern es strategisch zu investieren? Dieser Artikel bricht mit dem Mythos, dass Effizienz nur ein Kostenfaktor ist. Wir zeigen Ihnen, warum jeder in Effizienz investierte Franken eine höhere Rendite abwirft als ein Franken für neue Energieerzeugung. Wir führen Sie durch einen praxiserprobten Fahrplan, von schnellen Gewinnen bis hin zur vollständigen energetischen Modernisierung, und decken dabei die kostspieligsten Fehler auf, die Sie unbedingt vermeiden müssen. Es ist an der Zeit, Effizienz nicht als Ausgabe, sondern als die klügste Investition in Ihre finanzielle und ökologische Zukunft zu betrachten.

In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie einen klaren und rentablen Weg zur Energieautarkie beschreiten. Wir gliedern den Prozess in logische Schritte, von der grundlegenden Analyse bis zur langfristigen strategischen Planung für Ihr Gebäude und im Kontext der gesamten Schweiz.

Inhaltsverzeichnis: Ihr Weg zur maximalen Energieeffizienz

- Warum spart 1 CHF in Effizienz mehr CO2 als 3 CHF in erneuerbare Energien?

- Von 200 auf 80 kWh/m²/Jahr: Die 6 Massnahmen für ein energieeffizientes Gebäude

- 5.000 CHF für Fenster oder 80.000 CHF für Gesamtsanierung: Was rechnet sich?

- Der Dämmfehler, der Schimmel verursacht und 30.000 CHF Sanierungskosten nach sich zieht

- LED sofort, Dämmung in 5 Jahren: Der optimale Sanierungsfahrplan für 20 Jahre

- 60% Wasserkraft heute: Welche Energiemix-Strategie sichert die Schweiz bis 2050?

- Innenentwicklung statt Zersiedelung: Welche Gemeinden im Mittelland es richtig machen

- Energiewende: Wie kombiniert die Schweiz Wasserkraft mit neuen erneuerbaren Energien?

Warum spart 1 CHF in Effizienz mehr CO2 als 3 CHF in erneuerbare Energien?

Das grundlegende Prinzip der Wirtschaftlichkeit und des Klimaschutzes ist verblüffend einfach: Die sauberste und günstigste Energie ist die, die gar nicht erst produziert und verbraucht werden muss. Dieses Konzept, bekannt als das „Negawatt“-Prinzip, stellt die traditionelle Denkweise auf den Kopf. Anstatt sich nur darauf zu konzentrieren, wie wir mehr saubere Energie erzeugen können, liegt der grösste Hebel darin, unseren Bedarf radikal zu senken. Jeder Franken, der in die Reduzierung des Verbrauchs investiert wird – sei es durch bessere Dämmung, effizientere Fenster oder eine optimierte Heizungssteuerung – wirkt sich mehrfach aus.

Stellen Sie sich vor, Ihr Haus ist ein löchriger Eimer. Sie können unentwegt sauberes Wasser (Energie) nachfüllen, aber ein Grossteil geht verloren. Ist es nicht sinnvoller, zuerst die Löcher zu stopfen? Genau das ist der Kern der Effizienz. Eine Investition in eine Photovoltaikanlage muss den gesamten, oft unnötig hohen Energiebedarf eines schlecht isolierten Gebäudes decken. Eine Investition in Effizienz hingegen reduziert diesen Grundbedarf dauerhaft. Das bedeutet, dass jede danach erzeugte Kilowattstunde – ob aus dem Netz oder von der eigenen Solaranlage – eine viel grössere Wirkung hat. Der GEAK (Gebäudeenergieausweis der Kantone) zeigt in seinen Beratungsberichten immer wieder auf, dass Sanierungsmassnahmen oft kostengünstiger sind als der Bau neuer Produktionsanlagen, um denselben CO2-Effekt zu erzielen.

Ein in Effizienz investierter Franken reduziert nicht nur die Energiekosten, sondern steigert auch den Immobilienwert, verbessert den Wohnkomfort und verringert die Abhängigkeit von schwankenden Energiepreisen. Im Gegensatz dazu erfordert ein in neue Erzeugung investierter Franken weiterhin Infrastruktur, Wartung und hat einen eigenen ökologischen Fussabdruck bei der Herstellung. Effizienz ist somit der stärkste Investitionshebel für eine schnelle, kosteneffektive und nachhaltige Energiewende.

Von 200 auf 80 kWh/m²/Jahr: Die 6 Massnahmen für ein energieeffizientes Gebäude

Die Senkung des Energieverbrauchs eines typischen Altbaus von über 200 kWh pro Quadratmeter und Jahr auf den modernen Standard von unter 80 kWh/m²/Jahr scheint eine gewaltige Aufgabe zu sein. Doch sie lässt sich durch einen systematischen Ansatz mit sechs klar definierten Massnahmen erreichen. Es geht nicht um zufällige Einzelaktionen, sondern um ein koordiniertes Vorgehen, das auf einer soliden Analyse basiert. Der erste und wichtigste Schritt ist daher immer eine neutrale Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Experten.

Der GEAK Plus Beratungsbericht bildet hierfür die unverzichtbare Grundlage. Er analysiert den Ist-Zustand Ihres Gebäudes und schlägt bis zu fünf Sanierungsvarianten vor, die speziell auf Ihre Immobilie zugeschnitten sind. Basierend auf dieser Analyse ergibt sich in der Regel eine klare Prioritätenliste der wirksamsten Massnahmen, um den Energiebedarf drastisch zu senken.

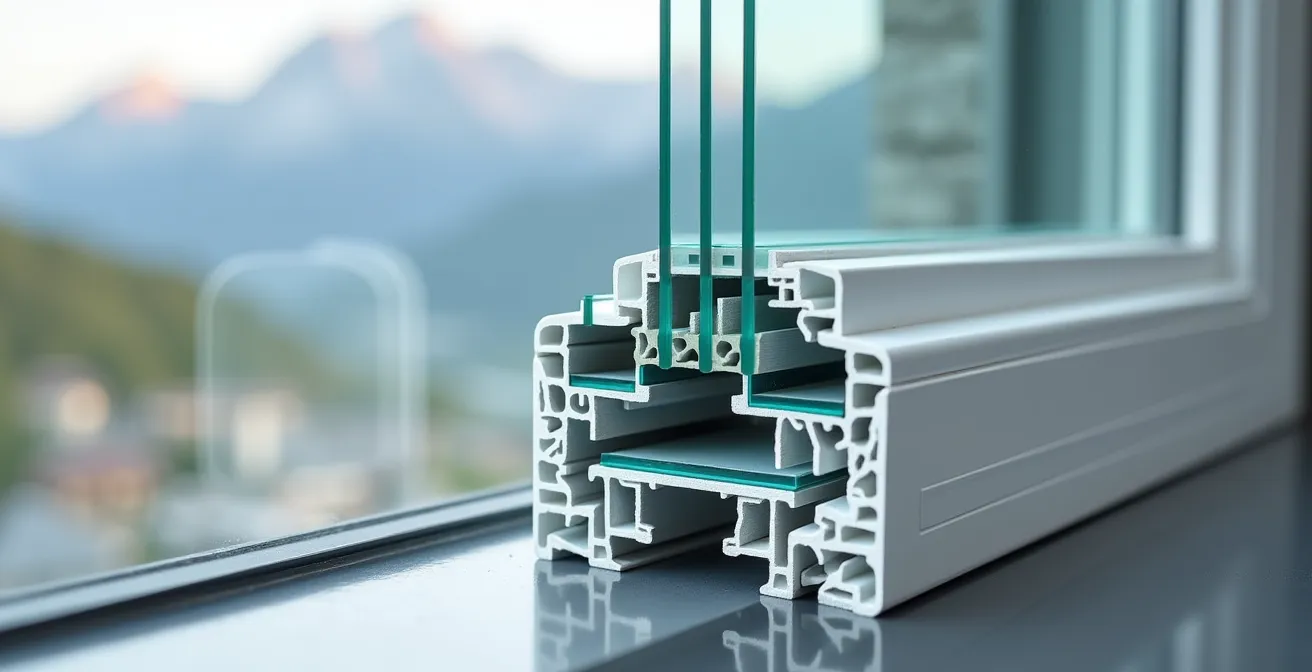

Die folgende Abbildung visualisiert, wie diese Massnahmen ineinandergreifen, um eine dichte und effiziente Gebäudehülle zu schaffen:

Die Umsetzung dieser Schritte erfolgt idealerweise in einer logischen Reihenfolge, die sicherstellt, dass die Investitionen maximalen Nutzen bringen. Hier sind die sechs zentralen Hebel, die von EnergieSchweiz empfohlen werden:

- GEAK Plus Energieausweis erstellen lassen: Eine neutrale Bestandsaufnahme als Fundament jeder weiteren Planung.

- Gebäudehülle dämmen: Die Dämmung von Dach, Fassade und Kellerdecke ist der grösste Hebel und kann allein schon 20-30 % Energie einsparen.

- Fenster mit 3-fach Verglasung einbauen: Moderne Fenster minimieren Wärmeverluste und verhindern kalte Oberflächen im Innenraum.

- Wärmepumpe als effiziente Heizlösung installieren: Der Ersatz einer alten Öl- oder Gasheizung durch eine Wärmepumpe senkt den Primärenergieverbrauch massiv.

- Photovoltaikanlage für eigene Stromproduktion montieren: Sobald der Verbrauch optimiert ist, deckt eine PV-Anlage den reduzierten Restbedarf hocheffizient.

- Kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung einbauen: In einem dichten Gebäude sorgt sie für frische Luft ohne Wärmeverluste.

5.000 CHF für Fenster oder 80.000 CHF für Gesamtsanierung: Was rechnet sich?

Die Frage nach den Kosten ist oft der entscheidende Punkt bei Sanierungsüberlegungen. Viele Eigentümer neigen dazu, mit kleineren, vermeintlich günstigeren Massnahmen wie dem reinen Fensterersatz zu beginnen. Doch eine reine Kostenbetrachtung ohne Einbezug von Amortisation, Fördergeldern und CO2-Einsparung führt oft zu teuren Fehlentscheidungen. Eine strategische Gesamtsanierung, auch wenn die Anfangsinvestition höher ist, rechnet sich langfristig fast immer besser als unkoordinierte Teilschritte.

Der erste Schritt zu einer fundierten Entscheidung ist die Investition in professionelle Beratung. Die Kosten für einen GEAK Plus betragen für ein Einfamilienhaus zwischen CHF 1’400 und CHF 2’100. Dieses Geld ist eine der besten Investitionen, die Sie tätigen können, da es Ihnen einen klaren Fahrplan liefert und hilft, Fördergelder optimal zu nutzen und Sanierungsfehler zu vermeiden, die ein Vielfaches kosten würden.

Die folgende Tabelle, basierend auf Daten von Verbänden wie dem HEV Schweiz, zeigt auf, wie sich die verschiedenen Sanierungsstrategien in Bezug auf Investition und Rendite unterscheiden. Sie verdeutlicht, dass eine Gesamtsanierung oder eine gut geplante, etappierte Sanierung nicht nur eine höhere CO2-Einsparung erzielt, sondern sich dank höherer Förderbeiträge und massiver Energieeinsparungen auch schneller amortisiert.

| Massnahme | Investition CHF | Förderung | Amortisation | CO2-Einsparung |

|---|---|---|---|---|

| Nur Fenster | 5’000-15’000 | 10-20% | 15-20 Jahre | 10-15% |

| Gesamtsanierung | 60’000-100’000 | 30-40% | 12-15 Jahre | 60-70% |

| Etappiert (5 Jahre) | 20’000/Jahr | 25-35% | 10-12 Jahre | 50-60% |

Die Zahlen zeigen klar: Während der reine Fensterersatz eine lange Amortisationszeit und nur geringe Einsparungen bringt, bietet die Gesamtsanierung den grössten finanziellen und ökologischen Hebel. Eine etappierte Sanierung nach einem klaren Fahrplan (z.B. aus dem GEAK Plus) stellt oft den idealen Kompromiss dar, da sie die finanzielle Belastung über mehrere Jahre verteilt und dennoch hohe Förderquoten und Einsparungen ermöglicht.

Der Dämmfehler, der Schimmel verursacht und 30.000 CHF Sanierungskosten nach sich zieht

Eine der kostspieligsten Fallen bei der energetischen Sanierung ist die falsche Reihenfolge der Massnahmen. Ein klassisches Beispiel ist der isolierte Austausch der Fenster, ohne gleichzeitig die Fassade zu dämmen. Was auf den ersten Blick wie eine clevere, kostengünstige Einzelmassnahme erscheint, kann sich schnell in einen Albtraum mit Schimmelbefall und Sanierungskosten von 30’000 Franken oder mehr verwandeln. Dieses Problem fusst auf einem einfachen bauphysikalischen Prinzip, das oft ignoriert wird.

Vor der Sanierung war das alte, undichte Fenster die kälteste Oberfläche im Raum. Hier kondensierte die Luftfeuchtigkeit, was als „Schwitzen“ der Fenster bekannt ist. Nach dem Einbau neuer, hochdichter 3-fach-verglaster Fenster ist die Fensteroberfläche nun wärmer als die ungedämmte Aussenwand. Die kälteste Stelle im Raum („thermische Brücke“) verlagert sich vom Fenster an die Wand, insbesondere in die Ecken und hinter Möbel. Genau dort kondensiert nun die Feuchtigkeit, was zu unsichtbarem und gesundheitsschädlichem Schimmelwachstum führt.

Ein Experte der GEAK Fachstelle fasst das Problem prägnant zusammen:

Wenn nur die Fenster ersetzt werden, aber nicht die Fassade, wird die kälteste Stelle die Aussenwand, an der die Feuchtigkeit kondensiert. Dies ist der häufigste Fehler bei Teilsanierungen.

– Energieberater GEAK, GEAK Fachstelle

Diese „Sanierungsfalle“ unterstreicht die Notwendigkeit eines ganzheitlichen Ansatzes. Es geht nicht darum, Einzelteile zu optimieren, sondern das Gebäude als System zu verstehen. Eine dichte Gebäudehülle erfordert zwingend ein Lüftungskonzept, um die Feuchtigkeit abzuführen. Ohne dieses Gesamtverständnis führt eine gut gemeinte Investition zu einem teuren Bauschaden. Die Vermeidung solcher Fehler ist einer der grössten finanziellen Vorteile einer professionellen Energieberatung.

Checkliste: So vermeiden Sie die typischen Sanierungsfallen

- Gesamtkonzept erstellen: Lassen Sie immer zuerst einen GEAK Plus Bericht von einem zertifizierten Experten anfertigen, bevor Sie einzelne Massnahmen beauftragen.

- Dampfbremse prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse (vor allem im Dachbereich) lückenlos und fachgerecht von einem Profi verlegt wird, um Feuchtigkeit in der Dämmung zu verhindern.

- Luftdichtheit testen: Führen Sie nach der Sanierung der Gebäudehülle einen Blower-Door-Test durch. Er deckt Lecks auf, die zu Wärmeverlusten und Bauschäden führen können.

- Wärmebrücken identifizieren: Analysieren Sie kritische Punkte wie Balkonanschlüsse, Rollladenkästen oder ungedämmte Kellerdecken und planen Sie deren Sanierung mit ein.

- Lüftungskonzept einplanen: Sobald die Gebäudehülle dicht ist (neue Fenster, neue Dämmung), ist ein Lüftungskonzept (z.B. kontrollierte Wohnungslüftung) zwingend erforderlich, um Schimmel vorzubeugen.

LED sofort, Dämmung in 5 Jahren: Der optimale Sanierungsfahrplan für 20 Jahre

Eine erfolgreiche energetische Sanierung ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Nur die wenigsten Eigentümer können oder wollen eine komplette Sanierung in einem einzigen Schritt durchführen. Der Schlüssel zum Erfolg liegt daher in einem strategischen Sanierungsfahrplan, der Massnahmen über einen Zeitraum von bis zu 20 Jahren priorisiert. Dieser Ansatz ermöglicht es, die finanzielle Belastung zu verteilen, Förderprogramme optimal zu nutzen und den grösstmöglichen Nutzen aus jeder Einzelinvestition zu ziehen. Ein solcher Fahrplan beginnt mit den „Quick Wins“ und arbeitet sich systematisch zu den grossen Investitionen vor.

Die Priorisierung richtet sich nach dem Return on Investment (ROI) und der technischen Logik. Massnahmen mit kurzer Amortisationszeit und geringer Investition, sogenannte „Low-hanging fruits“, sollten immer am Anfang stehen. Dazu gehören die Umstellung auf LED-Beleuchtung, der Einbau smarter Thermostate oder der hydraulische Abgleich der Heizanlage. Diese Schritte erfordern wenig Kapital, senken die Energiekosten aber sofort und finanzieren so quasi die nächsten, grösseren Schritte mit.

Nach diesen schnellen Erfolgen folgen die mittelfristigen und schliesslich die grossen, koordinierten Investitionen in die Gebäudehülle und die Haustechnik. Ein idealer Fahrplan, wie er oft im Rahmen eines GEAK Plus entwickelt wird, könnte wie folgt aussehen:

- Jahr 1-2 (Quick Wins): LED-Umstellung, smarte Thermostate, hydraulischer Abgleich. Diese Massnahmen haben oft einen ROI von unter zwei Jahren.

- Jahr 3-5 (Mittlere Investitionen): Installation einer Solarthermieanlage oder eines Wärmepumpen-Boilers für das Warmwasser, eventuell erste, kleinere PV-Module.

- Jahr 6-10 (Grossinvestition Teil 1): Koordination der Dach- und Fassadendämmung. Dies ist der grösste Hebel zur Reduzierung des Heizbedarfs und sollte als einheitliches Projekt geplant werden.

- Jahr 11-15 (Grossinvestition Teil 2): Ersatz der alten Heizung durch eine effiziente Wärmepumpe und Austausch der Fenster. Diese Massnahmen sollten erst nach der Dämmung der Hülle erfolgen.

- Jahr 16-20 (Optimierung): Integration von Batteriespeichersystemen, Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität und eine tiefere Smart-Home-Integration zur Lastensteuerung.

Dieser etappierte Ansatz macht das Grossprojekt „Sanierung“ beherrschbar und stellt sicher, dass keine Investition durch spätere Massnahmen entwertet wird. Er ist der professionelle Weg zu maximaler Effizienz.

60% Wasserkraft heute: Welche Energiemix-Strategie sichert die Schweiz bis 2050?

Die Anstrengungen jedes einzelnen Hausbesitzers zur Steigerung der Energieeffizienz sind ein entscheidender Baustein der Energiewende. Um ihre volle Wirkung zu entfalten, müssen sie jedoch im Kontext der nationalen Energiestrategie der Schweiz betrachtet werden. Die Schweiz verfügt über eine einzigartige Ausgangslage: Ihre Stromproduktion ist bereits heute weitgehend CO2-arm, was hauptsächlich auf die Dominanz der Wasserkraft zurückzuführen ist. Dies beeinflusst die Strategie für die Zukunft massgeblich.

Gemäss der Elektrizitätsbilanz 2024 stammten rund 60 % des Schweizer Stroms aus Wasserkraft, weitere 28.6 % aus Kernkraft und 11.4 % aus neuen erneuerbaren Quellen wie Photovoltaik und Wind. Diese starke Abhängigkeit von der Wasserkraft ist sowohl eine Stärke als auch eine Herausforderung. Die Stärke liegt in der zuverlässigen, grundlastfähigen und flexiblen Produktion. Die Herausforderung besteht in der zunehmenden Anfälligkeit für klimatische Veränderungen wie trockene Sommer oder schmelzende Gletscher, die die Wasserführung der Flüsse beeinflussen.

Die Energiestrategie 2050 zielt darauf ab, die wegfallende Kernenergie schrittweise durch den massiven Ausbau neuer erneuerbarer Energien – allen voran die alpine Photovoltaik – zu ersetzen. Hier kommt die Wasserkraft erneut ins Spiel, aber in einer neuen Rolle: als gigantische nationale Batterie. Die zahlreichen Schweizer Pumpspeicherkraftwerke sind in der Lage, überschüssigen Solarstrom, der an sonnigen Tagen produziert wird, zu speichern, indem sie Wasser in hochgelegene Stauseen pumpen. In der Nacht oder an sonnenarmen Wintertagen wird dieses Wasser zur Stromproduktion wieder abgelassen. Mit einer Rekordproduktion von 48.3 TWh im Jahr 2024 hat die Wasserkraft ihre zentrale Bedeutung unter Beweis gestellt. Die Strategie der Schweiz bis 2050 beruht also nicht auf einem „Entweder-oder“, sondern auf einer intelligenten Kombination: Die volatile Solar- und Windenergie wird durch die stabile und speicherfähige Wasserkraft ausgeglichen und gesichert.

Innenentwicklung statt Zersiedelung: Welche Gemeinden im Mittelland es richtig machen

Energieeffizienz ist nicht nur eine Frage der Technik, sondern auch der Raumplanung. Die grösste Energie- und Ressourcenverschwendung findet statt, wenn wir weiterhin Einfamilienhäuser auf der grünen Wiese bauen (Zersiedelung), anstatt bestehende Siedlungsgebiete intelligent zu verdichten. Die Strategie der „Innenentwicklung“, also das Bauen und Sanieren innerhalb bestehender Bauzonen, ist ein zentraler Hebel für eine nachhaltige Schweiz und wird von vielen Gemeinden im Mittelland bereits vorbildlich umgesetzt.

Der Grund dafür ist einfach: Verdichtetes Bauen ist ressourceneffizienter. Es reduziert den Landverbrauch, verkürzt Verkehrswege und ermöglicht eine effizientere Versorgung mit Infrastruktur wie Fernwärme oder öffentlichem Verkehr. Energetische Sanierungen und Ersatzneubauten im Dorfkern sind fast immer die bessere Option als ein Neubau an der Peripherie. Daten aus dem Kanton Zug untermauern dies eindrücklich: Während Bauten aus den Jahren 1946-1990 noch 16.7 kg CO2 pro Quadratmeter ausstossen, sind es bei Neubauten ab 2016 nur noch 0.4 kg CO2/m². Dieses gewaltige Potenzial schlummert in unseren bestehenden Quartieren.

Ein wegweisendes Beispiel für gelungene Innenentwicklung ist das Areal „mehr als wohnen“ in Zürich. Dieses Projekt zeigt eindrücklich, wie hohe architektonische und soziale Dichte mit höchsten Energiestandards (Minergie-P-ECO) kombiniert werden kann. Anstatt neue Flächen zu versiegeln, wurde auf einer ehemaligen Industriebrache ein lebendiges Quartier geschaffen, das seinen Energiebedarf minimiert und gleichzeitig eine hohe Lebensqualität bietet. Solche Projekte beweisen, dass Verdichtung nicht Verzicht, sondern ein Gewinn an Urbanität und Effizienz bedeuten kann. Sie sind die Blaupause für die Entwicklung von Gemeinden im dicht besiedelten Schweizer Mittelland und zeigen, wie die Energiewende im grossen Massstab gelingen kann: durch die kluge Transformation des Bestehenden.

Das Wichtigste in Kürze

- Effizienz zuerst: Jeder in Effizienz investierte Franken spart mehr CO2 und amortisiert sich schneller als ein Franken in neue Energieerzeugung.

- Ganzheitlich planen: Ein GEAK Plus Beratungsbericht ist unerlässlich, um einen strategischen Fahrplan zu erstellen und kostspielige Fehler wie Schimmelbildung zu vermeiden.

- Langfristig denken: Ein etappierter Sanierungsfahrplan über 20 Jahre macht grosse Projekte finanziell machbar und maximiert die Rendite jeder einzelnen Investition.

Energiewende: Wie kombiniert die Schweiz Wasserkraft mit neuen erneuerbaren Energien?

Die Energiewende in der Schweiz ist in vollem Gange und basiert auf einer dualen Strategie: massive Effizienzsteigerungen im Gebäudepark bei gleichzeitigem Ausbau der neuen erneuerbaren Energien, die intelligent mit der bestehenden Wasserkraft kombiniert werden. Die beeindruckende Entwicklung bei den Heizsystemen zeigt, dass der Wandel bereits heute stattfindet. Der Anteil erneuerbarer Heizsysteme in Bestandsbauten stieg von 19 % im Jahr 2013 auf über 85 % im Jahr 2023. Dies ist ein klares Indiz für den Erfolg der Förderprogramme und das wachsende Bewusstsein der Eigentümer.

Doch die wahre Innovation liegt in der Art und Weise, wie dezentrale Produktion (Solarstrom vom eigenen Dach) und der nationale Energiemix zusammenspielen. Ein zentraler Baustein ist hier das Schweizer Modell des „Zusammenschlusses zum Eigenverbrauch“ (ZEV). Dieses innovative rechtliche Instrument erlaubt es den Bewohnern eines Mehrfamilienhauses oder sogar benachbarter Gebäude, den auf dem gemeinsamen Dach produzierten Solarstrom direkt zu nutzen und untereinander abzurechnen, ohne den Umweg über das öffentliche Netz. Dies hat zwei entscheidende Vorteile: Es erhöht die Rentabilität von Photovoltaikanlagen erheblich, da der Strom zu einem besseren Preis verkauft werden kann als bei der Einspeisung ins Netz, und es entlastet die lokalen Stromnetze, da der Strom dort verbraucht wird, wo er entsteht.

Der ZEV ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Schweiz ihre regulatorischen Rahmenbedingungen anpasst, um die Energiewende von unten nach oben zu beschleunigen. Er fördert die lokale Autarkie und macht jeden Einzelnen zum aktiven Teilnehmer am Energiemarkt (zum „Prosumer“). In Kombination mit der grossflächigen Speicherkapazität der Wasserkraft entsteht so ein robustes und flexibles System. Die Solarenergie deckt die Spitzen am Tag, während die Wasserkraft die Grundlast sichert und als Puffer für die Nacht und den Winter dient. Diese Symbiose aus dezentraler Erzeugung und zentraler Speicherung ist das Erfolgsrezept für die Schweizer Energiezukunft.

Jetzt, da Sie die Hebel für eine drastische Reduzierung Ihres Energieverbrauchs und die strategische Bedeutung eines durchdachten Fahrplans kennen, ist der nächste logische Schritt die Erstellung einer professionellen Analyse für Ihre spezifische Situation. Beginnen Sie noch heute damit, das volle Potenzial Ihrer Immobilie auszuschöpfen.