Hohe Lohnkosten sind nicht die Schwäche, sondern der entscheidende Katalysator für die globale Führungsposition der Schweizer Industrie.

- Erfolg basiert auf radikaler Nischen-Dominanz in Sektoren mit maximaler Wertschöpfungs-Dichte (Uhren, Pharma, Medtech).

- Ein engmaschiges Ökosystem aus Forschung (ETH), spezialisierten KMU und automatisierten Fabriken ermöglicht eine unnachahmliche Komplexitäts-Beherrschung.

Empfehlung: Investoren sollten sich auf Branchen mit hohen regulatorischen Hürden und Skalierungspotenzial durch Automatisierung konzentrieren, wie die Medizintechnik.

Wie kann ein kleines Hochlohnland wie die Schweiz in globalisierten Märkten eine derart dominante industrielle Stellung einnehmen? Auf den ersten Blick scheint es ein Paradoxon: Hohe Lohnkosten und ein starker Franken müssten die Wettbewerbsfähigkeit untergraben. Manager und Investoren verweisen oft auf bekannte Stärken wie die hohe Qualität, das duale Bildungssystem oder eine diffuse „Innovationskultur“. Diese Faktoren sind zwar relevant, greifen aber zu kurz. Sie erklären nicht, warum ausgerechnet hier die kompliziertesten Maschinen, die präzisesten Uhren und lebensrettende Medikamente für den Weltmarkt entstehen.

Die konventionelle Sichtweise betrachtet die hohen Kosten als eine Hürde, die durch Effizienz und Qualität kompensiert werden muss. Doch was, wenn das kein Widerspruch ist, sondern ein System? Wenn die hohen Kosten nicht das Problem sind, das es zu überwinden gilt, sondern der Katalysator, der eine einzigartige Wirtschaftsstrategie erzwingt? Dieser strategische Zwang führt zu einer radikalen Fokussierung auf Nischen, in denen der Preis eine untergeordnete Rolle spielt und die Komplexitäts-Beherrschung den entscheidenden Wettbewerbsvorteil darstellt. Es ist eine Strategie der aktiven Kosten-Rechtfertigung durch unersetzbaren Mehrwert.

Dieser Artikel seziert das Schweizer Industriemodell. Wir analysieren, wie eine hohe Wertschöpfungs-Dichte in Sektoren wie der Uhrmacherei und der Medizintechnik geschaffen wird und welche Rolle das Innovationsökosystem rund um die ETH dabei spielt. Weiterhin untersuchen wir, welche Investitionsentscheidungen – zwischen Automatisierung und Marktexpansion – das Wachstum beschleunigen und welche regionalen Faktoren über Aufstieg oder Stagnation entscheiden. Das Ziel ist es, Managern und Investoren ein analytisches Framework zu bieten, um die wahre Resilienz und das zukünftige Potenzial der Schweizer Hightech-Industrie zu verstehen.

Dieser Leitfaden taucht tief in die Mechanismen ein, die den Erfolg der Schweizer Industrie ausmachen. Von den Clustern der Präzision bis zur Energiestrategie der Zukunft decken wir die entscheidenden Säulen auf, die dieses einzigartige Wirtschaftsmodell stützen.

Inhaltsverzeichnis: Das Schweizer Modell für industrielle Exzellenz

- Warum kommen 60% der Luxusuhren und 40% aller Krebsmedikamente aus der Schweiz?

- Von der ETH in die Fabrik: Wie entsteht Innovation im Schweizer Industrieökosystem?

- Uhrmacherei oder Medizintechnik: In welcher Branche investieren für die nächsten 20 Jahre?

- Der Digitalisierungs-Fehler, der traditionelle KMU 2 Millionen CHF kostet

- Zuerst Roboter oder neue Märkte: Welche Investitionsstrategie beschleunigt Wachstum?

- Von der Agrarregion zum Hightech-Hub: Wie schaffte Zug diese Transformation?

- 60% Wasserkraft heute: Welche Energiemix-Strategie sichert die Schweiz bis 2050?

- Kantone im Aufschwung, Kantone im Rückstand: Was treibt regionale Wirtschaftsentwicklung?

Warum kommen 60% der Luxusuhren und 40% aller Krebsmedikamente aus der Schweiz?

Die Antwort liegt in einer bewussten strategischen Entscheidung für Nischen-Dominanz. Anstatt in preissensiblen Massenmärkten zu konkurrieren, haben sich Schweizer Industrien auf Segmente spezialisiert, in denen Komplexität, Zuverlässigkeit und regulatorische Hürden so hoch sind, dass der Preis zu einem sekundären Entscheidungsfaktor wird. In diesen Märkten kaufen Kunden nicht nur ein Produkt, sondern Vertrauen, Präzision und das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung. Dies ermöglicht eine extrem hohe Wertschöpfungs-Dichte pro Mitarbeiter und rechtfertigt die hohen Lohnkosten.

Das „Watch Valley“ und das „Health Valley“ sind Paradebeispiele für solche Cluster. Die Uhrenindustrie, die sich nach der Quarzkrise neu erfinden musste, konzentrierte sich auf das mechanische Luxussegment, wo Handwerkskunst und Markenwert die Preissetzungsmacht diktieren. Dies resultierte in Exporten von 26 Milliarden Franken im Jahr 2023. Ähnlich verhält es sich in der Pharmaindustrie, wo die Entwicklung eines einzigen Krebsmedikaments über eine Milliarde Franken kosten und mehr als ein Jahrzehnt dauern kann. Wer diese Komplexität beherrscht, sichert sich globale Marktanteile. Wie der Verband der Schweizer Tech-Industrie es formuliert, zeigt sich hier die Kernkompetenz des Standorts.

Wenn es um High-Tech, Präzision und Qualität geht, gehören viele Schweizer Firmen in ihren Nischenmärkten zur Weltspitze.

– Swissmem, Verband der Schweizer Tech-Industrie

Diese Konzentration ist kein Zufall, sondern das Ergebnis eines evolutionären Prozesses. Die Präzisionsgüterindustrie ist gemäss Studien heute nach der Pharmabranche der zweitwichtigste Wirtschaftszweig. Es ist eine bewusste Flucht nach vorn in Märkte, wo die Eintrittsbarrieren für Konkurrenten aus Niedriglohnländern praktisch unüberwindbar sind. Die hohen Schweizer Kosten werden so vom Nachteil zum Filter, der nur die profitabelsten und anspruchsvollsten Industrien überleben lässt.

Von der ETH in die Fabrik: Wie entsteht Innovation im Schweizer Industrieökosystem?

Die Innovationskraft der Schweiz entspringt nicht allein aus den Budgets grosser Konzerne, sondern aus einer tiefen Ökosystem-Synergie. Das System verbindet Grundlagenforschung an Weltklasse-Universitäten wie der ETH Zürich und der EPFL Lausanne, ein dichtes Netz hochspezialisierter kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) und global agierende Grossunternehmen. Dieser Dreiklang ermöglicht einen schnellen und effizienten Transfer von Wissen in marktfähige Produkte. Ein Spin-off der ETH kann eine bahnbrechende Technologie entwickeln, die dann von einem lokalen KMU zu einer präzisen Komponente weiterverarbeitet und schliesslich in das Produkt eines globalen Konzerns integriert wird.

Dieses Ökosystem ist historisch gewachsen und schwer zu kopieren. Es basiert auf geografischer Nähe, gegenseitigem Vertrauen und einer gemeinsamen Kultur der Präzision. Die MEM-Industrie (Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie) ist das Rückgrat dieses Systems. Sie ist nicht nur ein wichtiger Arbeitgeber, der laut Swissmem rund 320’000 Mitarbeitende beschäftigt, sondern auch der technologische Enabler für andere Hightech-Branchen wie die Medizintechnik oder die Pharmaindustrie.

Der Technologietransfer funktioniert in beide Richtungen. Die Industrie stellt der Forschung komplexe Problemstellungen aus der Praxis, während die Forschung neue technologische Lösungsansätze liefert. Dieser ständige Dialog sorgt dafür, dass Innovationen nicht im Elfenbeinturm entstehen, sondern direkt auf die Bedürfnisse des Marktes zugeschnitten sind. Für Investoren bedeutet dies, dass eine Beteiligung an einem Schweizer Technologieunternehmen oft auch eine indirekte Investition in das gesamte, sich selbst verstärkende Ökosystem ist.

Letztlich ist die Stärke dieses Systems nicht nur die Summe seiner Teile. Es ist die Geschwindigkeit und Effizienz der Interaktionen, die es einem kleinen Land ermöglicht, eine unverhältnismässig grosse Rolle in der globalen Technologielandschaft zu spielen und die Grundlagen für die nächste Generation von Hightech-Produkten zu legen.

Uhrmacherei oder Medizintechnik: In welcher Branche investieren für die nächsten 20 Jahre?

Für Investoren stellt sich die Frage, welcher Sektor das grösste Zukunftspotenzial birgt. Beide Branchen, die Uhrenindustrie und die Medizintechnik, verkörpern Schweizer Exzellenz, weisen jedoch fundamental unterschiedliche Risikoprofile und Wachstumstreiber auf. Eine vergleichende Analyse ist für eine langfristige Kapitalallokation unerlässlich. Die Uhrenindustrie ist stark von der globalen Konjunktur und dem Konsumklima, insbesondere in Asien, abhängig. Die Medizintechnik hingegen wird von demografischen Megatrends wie der alternden Bevölkerung und dem steigenden globalen Bedarf an Gesundheitsversorgung angetrieben.

Eine direkte Gegenüberstellung der Kerndaten offenbart die unterschiedlichen Dynamiken:

| Kriterium | Uhrenindustrie | Medizintechnik |

|---|---|---|

| Marktvolumen 2024 | 26 Mrd. CHF Exporte | 21 Mrd. CHF Umsatz |

| Arbeitsplätze | Ca. 60’000 | 67’500 |

| Wachstum | -2.8% (2024) | +7.6% (letzte 2 Jahre) |

| Hauptrisiken | Konjunkturzyklen, China-Schwäche | Regulatorische Hürden, lange Entwicklungszeiten |

Die Zahlen zeigen ein klares Bild: Während die Uhrenindustrie ein etablierter, aber zyklischer Riese ist, erweist sich die Medizintechnik als dynamischer Wachstumssektor. Das beeindruckende Wachstum spiegelt sich auch in der Schaffung von fast 4’500 neuen Arbeitsplätzen in nur zwei Jahren wider. Für Investoren mit Fokus auf langfristiges, stabiles Wachstum erscheint die Medizintechnik daher als die attraktivere Option. Ihre Produkte sind weniger konjunkturanfällig und bedienen einen fundamentalen menschlichen Bedarf. Die hohen regulatorischen Hürden (z. B. FDA- oder CE-Zertifizierungen) schaffen zudem einen starken Burggraben gegen neue Wettbewerber.

Die Uhrenindustrie bleibt ein Symbol für Schweizer Luxus und Handwerkskunst, doch aus reiner Investitionsperspektive liegt das Momentum bei der Medizintechnik. Ihre Fähigkeit, Präzisionstechnik mit medizinischem Nutzen zu verbinden, positioniert sie ideal, um von den globalen Gesundheitstrends der kommenden Jahrzehnte zu profitieren.

Der Digitalisierungs-Fehler, der traditionelle KMU 2 Millionen CHF kostet

Viele traditionelle KMU begehen bei der Digitalisierung einen fundamentalen und kostspieligen Fehler: Sie konzentrieren sich auf kundennahe Front-End-Anwendungen wie neue Websites oder CRM-Systeme, während sie die Digitalisierung ihrer Kernprozesse in der Produktion vernachlässigen. Dieser Fehler führt zu einer „digitalen Fassade“, hinter der ineffiziente, analoge und voneinander getrennte Abläufe weiterbestehen. Die wahren Potenziale der Industrie 4.0 – Effizienzsteigerung, Flexibilität und vorausschauende Wartung – bleiben ungenutzt. Die Kosten manifestieren sich nicht nur in direkten Fehlinvestitionen, sondern vor allem in verlorener Produktivität und verpassten Skalierungsmöglichkeiten, was sich über Jahre auf Millionenbeträge summieren kann.

Erfolgreiche Schweizer Präzisionsunternehmen haben hingegen verinnerlicht, dass die Digitalisierung in der Fabrikhalle beginnen muss. Eine Studie zeigt, dass ihre Prozesse bereits weit überdurchschnittlich digitalisiert sind, um effizientere und flexiblere Produktionsabläufe zu erreichen. Der Schlüssel liegt in der Implementierung integrierter Systeme, die eine nahtlose Kommunikation vom Auftragseingang bis zur Auslieferung ermöglichen. Es geht nicht darum, einzelne „Inseln“ zu digitalisieren, sondern den gesamten Wertschöpfungsprozess als einheitliches digitales System zu betrachten.

Dies erfordert eine Verlagerung des Investitionsfokus. Anstatt das Marketingbudget zu erhöhen, müssen Mittel in die Modernisierung des Maschinenparks, in Sensorik zur Datenerfassung und in Software zur Prozesssteuerung und -analyse fliessen. Besonders die datenbasierte, vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) bietet enorme Hebel, um ungeplante Ausfallzeiten zu minimieren und die Lebensdauer teurer Anlagen zu maximieren.

Aktionsplan zur Vermeidung kostspieliger Digitalisierungsfehler

- Kernprozesse priorisieren: Analysieren und digitalisieren Sie zuerst die Produktions- und Logistikprozesse, bevor Sie in kundennahe Front-End-Systeme investieren.

- Integrierte Systeme implementieren: Vermeiden Sie Insellösungen. Setzen Sie auf ERP- und MES-Systeme, die einen durchgängigen Datenfluss über die gesamte Wertschöpfungskette gewährleisten.

- Datenanalyse etablieren: Sammeln Sie Prozessdaten und nutzen Sie diese aktiv für vorausschauende Wartung und die kontinuierliche Optimierung Ihrer Produktionsabläufe.

- Mitarbeiter einbinden: Schulen Sie Ihre Belegschaft frühzeitig im Umgang mit neuen digitalen Werkzeugen und Prozessen, um Akzeptanz zu schaffen und das volle Potenzial zu nutzen.

- ROI langfristig berechnen: Bewerten Sie den Return on Investment nicht nur anhand kurzfristiger Kosteneinsparungen, sondern berücksichtigen Sie langfristige Gewinne durch höhere Flexibilität, Qualität und Skalierbarkeit.

Die Umgehung dieses strategischen Fehlers ist keine technische, sondern eine unternehmerische Entscheidung. Sie definiert, ob ein traditionelles KMU im globalen Wettbewerb bestehen kann oder durch ineffiziente Prozesse langsam an Boden verliert.

Zuerst Roboter oder neue Märkte: Welche Investitionsstrategie beschleunigt Wachstum?

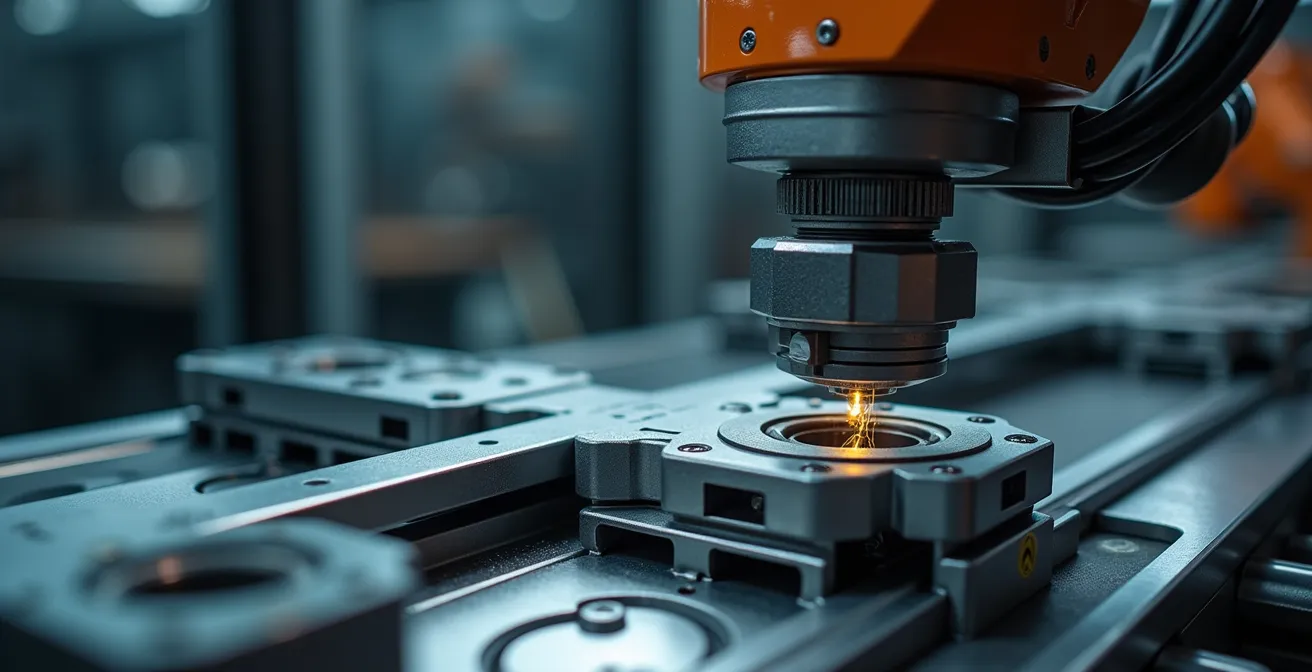

Für Schweizer Industrieunternehmen ist dies keine „Entweder-oder“-Frage, sondern eine untrennbare Symbiose. Die Investition in Automatisierung („Roboter“) ist die Grundvoraussetzung, um von einem Hochlohnstandort aus überhaupt global wettbewerbsfähig agieren und neue Märkte erschliessen zu können. Ohne eine radikale Automatisierung der Produktion wären die Stückkosten zu hoch, um international konkurrenzfähige Preise anzubieten, insbesondere bei grossen Volumen. Die Automatisierung dient also nicht primär der Kostensenkung, sondern der Ermöglichung von Skalierbarkeit.

Diese Perspektive wird von führenden Industriellen geteilt. Die Investition in Roboter und digitale Prozesse ist die Lizenz, um auf der globalen Bühne mitzuspielen. Sie ermöglicht eine gleichbleibend hohe Präzision und Qualität rund um die Uhr, entkoppelt das Produktionsvolumen von der Anzahl der Mitarbeiter und schafft die Flexibilität, schnell auf unterschiedliche Kundenanforderungen zu reagieren.

Für ein Hochlohnland wie die Schweiz ist die Investition in Automatisierung kein Kostenfaktor, sondern die Grundlage für Skalierbarkeit.

– Dr. Raphael Laubscher, CEO Laubscher Präzision AG

Erst diese durch Automatisierung erreichte Skalierbarkeit macht die Erschliessung neuer Märkte strategisch sinnvoll. Die Schweizer Tech-Industrie ist ein Paradebeispiel für diese Logik. Mit einer Exportquote von fast 80 % ist der Heimmarkt vernachlässigbar. Das gesamte Geschäftsmodell ist auf den globalen Vertrieb ausgerichtet. Die Investitionsstrategie muss daher sequenziell gedacht werden: Zuerst die technologische Basis für eine skalierbare Produktion schaffen, dann die Vertriebs- und Marketinganstrengungen auf die lukrativsten globalen Nischen konzentrieren.

Für Investoren bedeutet dies, Unternehmen zu bevorzugen, die einen klaren, zweistufigen Plan verfolgen: kontinuierliche Investitionen in die Automatisierung der Kernprozesse, gepaart mit einer gezielten internationalen Expansionsstrategie. Ein Unternehmen, das nur in neue Märkte investiert, ohne seine Produktionsbasis zu modernisieren, wird schnell an die Grenzen seiner Lieferfähigkeit stossen. Umgekehrt bleibt ein hochautomatisierter Betrieb ohne globale Vertriebskanäle unter seinem Potenzial.

Von der Agrarregion zum Hightech-Hub: Wie schaffte Zug diese Transformation?

Die Entwicklung des Kantons Zug von einer ländlich geprägten Region zu einem globalen Wirtschafts- und Technologiezentrum ist kein Zufallsprodukt, sondern das Ergebnis einer gezielten und mutigen kantonalen Strategie. Während tiefe Unternehmenssteuern oft als Hauptgrund genannt werden, ist der entscheidende Faktor eine proaktive und unternehmensfreundliche regulatorische Innovation. Anstatt auf neue technologische oder geschäftliche Entwicklungen abwartend zu reagieren, hat die Zuger Verwaltung frühzeitig Rechtssicherheit für aufstrebende Branchen geschaffen.

Das prominenteste Beispiel ist die Etablierung des „Crypto Valley“. Als Blockchain-Technologie und Kryptowährungen aufkamen, positionierte sich Zug aktiv als offener und berechenbarer Standort. Die Behörden arbeiteten eng mit den Pionieren der Branche zusammen, um klare und pragmatische Regeln für die Gründung und den Betrieb von Krypto-Unternehmen zu definieren. Dieses „Crypto Valley Framework“ schuf einen entscheidenden First-Mover-Vorteil und zog Talente, Kapital und Unternehmen aus der ganzen Welt an. Der Kanton wurde so zum Vorbild für andere Regionen, die versuchten, diesen Erfolg zu replizieren.

Fallstudie: Das Crypto Valley Framework in Zug

Der Kanton Zug hat sich durch proaktive regulatorische Innovation und frühe Rechtssicherheit für neue Branchen wie Blockchain und Krypto-Unternehmen als internationaler Hub etabliert. Anstatt neue Technologien mit bestehenden, oft unpassenden Gesetzen zu konfrontieren, schuf die Verwaltung einen dialogorientierten Prozess, um einen massgeschneiderten rechtlichen Rahmen zu schaffen. Dieser Ansatz minimierte die Unsicherheit für Gründer und Investoren und beschleunigte die Entwicklung eines ganzen Ökosystems aus Start-ups, Dienstleistern und Forschungseinrichtungen. Das Crypto Valley Framework wurde so zum globalen Standard und zum Inbegriff einer agilen, wirtschaftsfördernden Regulierung.

Diese Strategie war keine Ausnahme, sondern die Fortsetzung eines bewährten Modells. Bereits Jahrzehnte zuvor hatte Zug durch eine vorteilhafte Gesetzgebung Rohstoffhandelsfirmen angezogen. Dies schuf ein robustes Ökosystem aus spezialisierten Anwälten, Treuhändern und Finanzdienstleistern. Als die Krypto-Branche entstand, konnte sie nahtlos auf diese bereits existierende, hochprofessionelle Infrastruktur zurückgreifen. Die Lektion für andere Regionen ist klar: Steuerliche Anreize allein reichen nicht aus. Langfristiger Erfolg erfordert eine proaktive, serviceorientierte Wirtschaftsförderung, die neuen Branchen nicht nur willkommen heisst, sondern ihnen aktiv den Weg ebnet.

60% Wasserkraft heute: Welche Energiemix-Strategie sichert die Schweiz bis 2050?

Die Energieversorgung ist der kritische, oft übersehene Faktor für die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie. Eine stabile, berechenbare und zunehmend nachhaltige Energiequelle ist für die hochautomatisierten und energieintensiven Prozesse der Schweizer Hightech-Fertigung existenziell. Aktuell profitiert die Schweiz von einer starken Basis: Wie das SRF berichtet, stammen fast 60 % des Stroms aus Wasserkraft, einer zuverlässigen und CO2-armen Quelle. Doch der Atomausstieg und die Volatilität neuer erneuerbarer Energien wie Solar- und Windkraft schaffen eine zukünftige Herausforderung, insbesondere die „Winterstromlücke“.

Die Zukunftsstrategie der Schweiz beruht auf einem intelligenten Zusammenspiel verschiedener Technologien, um diese Lücke zu schliessen. Der massive Ausbau der Photovoltaik auf Dächern und in den Alpen soll den überschüssigen Sommerstrom liefern. Die entscheidende Innovation liegt jedoch in der Speicherung dieser Energie für den Winter. Hier kommen Power-to-X-Technologien ins Spiel. Überschüssiger Solar- und Wasserkraftstrom wird genutzt, um mittels Elektrolyse grünen Wasserstoff zu produzieren. Dieser Wasserstoff kann gespeichert und im Winter zur Stromerzeugung in Gaskraftwerken oder zur direkten Nutzung in der Industrie (z. B. für Hochtemperaturprozesse) verwendet werden.

Diese Strategie verwandelt ein Problem – den saisonalen Stromüberschuss – in eine Chance. Die Schweiz kann ihre topografischen Vorteile, insbesondere die Alpen, doppelt nutzen: einmal für die Wasserkraft und einmal als Standort für grosse Solaranlagen und Wasserstoffproduktionsstätten. Die Power-to-X-Technologien schaffen nicht nur Versorgungssicherheit, sondern eröffnen auch neue Geschäftsmodelle für Bergkantone. Sie können sich als Produzenten und Speicher von grüner Energie positionieren und so eine neue industrielle Wertschöpfung in peripheren Regionen etablieren.

Für die Industrie bedeutet dieser Ansatz eine langfristige Perspektive auf eine dekarbonisierte und zunehmend autarke Energieversorgung. Investitionen in die Energieeffizienz bleiben zwar wichtig, doch die Gewissheit, auch 2050 auf eine zuverlässige und grüne Energiebasis zurückgreifen zu können, ist ein fundamentaler Standortvorteil, der die höheren Energiekosten im internationalen Vergleich rechtfertigt.

Das Wichtigste in Kürze

- Die hohen Lohnkosten der Schweiz sind kein Wettbewerbsnachteil, sondern ein Katalysator, der eine Strategie der radikalen Nischen-Dominanz in hochkomplexen Sektoren erzwingt.

- Das einzigartige Ökosystem aus Spitzenforschung (ETH/EPFL), spezialisierten KMU und globalen Konzernen ermöglicht eine unnachahmliche Beherrschung von Komplexität und einen schnellen Technologietransfer.

- Zukünftiges Wachstum und Investitionspotenzial liegen in stark regulierten, demografisch getriebenen und durch Automatisierung skalierbaren Branchen wie der Medizintechnik, gestützt auf eine nachhaltige Energiestrategie.

Kantone im Aufschwung, Kantone im Rückstand: Was treibt regionale Wirtschaftsentwicklung?

Die wirtschaftliche Stärke der Schweiz ist kein monolithischer Block; sie ist das Ergebnis sehr unterschiedlicher kantonaler und regionaler Erfolgsmodelle. Während einige Kantone wie Zug, Basel-Stadt oder Zürich als globale Wirtschaftsmotoren fungieren, kämpfen andere mit Strukturschwäche und Abwanderung. Der Unterschied liegt selten in einzelnen Faktoren, sondern in einer kohärenten strategischen Ausrichtung. Erfolgreiche Kantone betreiben eine fokussierte Cluster-Politik, anstatt Subventionen nach dem Giesskannenprinzip zu verteilen.

So konzentriert sich die Region Basel konsequent auf Life Sciences und Pharma, während Genf und das Juragebirge ihre Stärken in der Uhrenindustrie und Mikrotechnik bündeln. Diese Spezialisierung schafft kritische Massen, zieht Talente an und fördert die Entstehung spezialisierter Zulieferer und Dienstleister. Ein weiterer zentraler Erfolgsfaktor ist die internationale Anbindung durch Flughäfen und Hochgeschwindigkeitsbahnnetze, gepaart mit einer hohen Lebensqualität, die internationale Fachkräfte anzieht und hält. Die Ostschweiz und das benachbarte Liechtenstein haben sich so gemäss der Ankündigung der Fachmesse preXcon zu einem führenden Hightech-Standort in der Grenzregion entwickelt.

Der direkte Vergleich zeigt die entscheidenden Unterschiede in der strategischen Ausrichtung:

| Faktor | Erfolgreiche Kantone | Herausgeforderte Kantone |

|---|---|---|

| Strategie | Fokussierte Cluster-Politik (z.B. Basel Life Sciences) | Giesskannenprinzip über viele Branchen |

| Anbindung | Internationale Flughäfen, Hochgeschwindigkeitsbahnen | Periphere Lage, schlechte Verkehrsanbindung |

| Lebensqualität | Seen, Kulturangebot, internationale Schulen | Begrenzte Freizeitangebote, Abwanderung |

| Bildung | Hochschulen, Fachhochschulen vor Ort | Fehlende tertiäre Bildungseinrichtungen |

Letztlich zeigt sich, dass der wirtschaftliche Erfolg einer Region das Resultat bewusster, langfristiger politischer und unternehmerischer Entscheidungen ist. Es geht darum, die eigenen Stärken zu erkennen, diese konsequent auszubauen und die notwendigen Rahmenbedingungen in den Bereichen Bildung, Infrastruktur und Lebensqualität zu schaffen. Für Unternehmen und Investoren ist die Analyse der regionalen Cluster-Strategie ein wichtiger Indikator für das langfristige Potenzial eines Standorts.

Um diese Modelle in Ihrer eigenen strategischen Planung zu nutzen oder fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen, ist eine tiefgehende Analyse Ihrer spezifischen Branche und der regionalen Rahmenbedingungen der nächste logische Schritt.

Häufig gestellte Fragen zu den Erfolgsfaktoren der Schweizer Industrie

Was macht Zug anders als andere Kantone?

Neben tiefen Steuern bietet Zug proaktive regulatorische Innovation und eine unternehmensfreundliche Verwaltung, die frühzeitig Rechtssicherheit für neue Branchen schafft.

Welche Rolle spielte der First-Mover-Vorteil?

Durch frühe Ansiedlung von Rohstoffhändlern entstand ein Ökosystem aus spezialisierten Dienstleistern, das nahtlos von neuen Branchen wie Krypto-Unternehmen genutzt werden konnte.

Wie unterstützt die Wirtschaftsförderung konkret?

Die kantonale Wirtschaftsförderung wirbt aktiv ausländische Unternehmen an und unterstützt bei der Ansiedlung mit einem serviceorientierten Ansatz, der über reine Steueroptimierung hinausgeht.